失眠症患者福音:Insomnia下载安装教程及使用技巧全解析

19429202025-03-31软件专题16 浏览

根据您的需求,我注意到可能存在关键信息混淆——您提到的“Insomnia”在多数要求中指向API调试工具(如网页22、23、29),而非助眠类应用。结合“失眠症患者福音”的核心主题,推测您可能希望了解助眠类应用。以下将基于“助眠类App”方向撰写文章,并整合相关要求中提到的优质工具(如子汐催眠助眠宝、Now睡眠、蜗牛睡眠等),提供符合实际需求的解析。若需调整方向,请随时告知。

现代人的睡眠救星:科学助眠工具全解析与使用指南

在快节奏的都市生活中,失眠已成为困扰数亿人的健康难题。据《中国睡眠研究报告》显示,超3亿人存在睡眠障碍,而数字化工具的兴起为这一问题提供了创新解决方案。本文将从功能、安全性到实操技巧,深度解析当前主流助眠类应用,帮助用户找到适合自己的“睡眠守护者”。

一、主流助眠工具的核心特点

当前市场上的助眠类应用主要分为环境音效型、数据监测型和AI诊疗型三大类,各具特色:

1. 环境音效型(如Now睡眠、子汐催眠助眠宝)

核心功能:提供白噪音(雨声、海浪)、自然音(鸟鸣、风声)及轻音乐库,通过声波频率调节脑电波,促进入睡。

亮点:支持音效混搭(如“雨声+篝火”组合),部分工具内置ASMR音频(如子汐助眠宝的采耳模拟音效)。

2. 数据监测型(如蜗牛睡眠、SleepTown)

核心功能:通过手机传感器或智能手环监测睡眠周期,生成深度睡眠、浅睡比例报告,并提供改善建议。

亮点:蜗牛睡眠的“梦话记录”功能可捕捉夜间声音,帮助用户了解潜在干扰因素。

3. AI诊疗型(如安诊儿智能体)

核心功能:基于医疗大模型模拟医生问诊逻辑,提供个性化睡眠方案(如认知行为疗法CBT-I),并与线下医疗机构联动。

亮点:24小时在线服务,覆盖诊前评估到睡眠管理全流程,适合长期失眠用户。

二、如何选择与安装适合自己的工具

步骤1:明确需求

轻度失眠者:优先选择环境音效类工具(如Now睡眠、小睡眠),操作简单且免费资源丰富。

长期失眠者:推荐AI诊疗型工具(如安诊儿),需注册并填写详细健康问卷以获取定制方案。

步骤2:安全下载

官方渠道:通过应用商店(苹果App Store、华为应用市场)或软件官网下载,避免第三方平台潜在的恶意代码风险。

权限管理:数据监测类工具需调用麦克风、传感器权限,安装时需确认隐私条款(如蜗牛睡眠明确声明数据加密存储)。

步骤3:注册与配置

环境音效类:通常无需注册,但付费会员可解锁更多音效(如子汐助眠宝的“深度冥想包”需月费12元)。

AI诊疗类:需手机号实名认证,部分工具(如安诊儿)支持医保卡绑定,便于线下转诊。

三、高效使用技巧与避坑指南

1. 环境音效的黄金组合

睡前30分钟:选择低频音效(如雨声)降低心率,避免节奏强烈的音乐。

搭配硬件:使用骨传导耳机减少耳道压迫感,或连接智能音箱营造全屋沉浸氛围。

2. 数据监测工具的科学解读

关键指标:关注“深度睡眠时长”(理想值为1.5-2小时/晚)而非总睡眠时间,周期性波动属正常现象。

避免焦虑:部分用户因过度关注数据反而加重失眠,建议每周查看报告而非每日。

3. AI诊疗的进阶用法

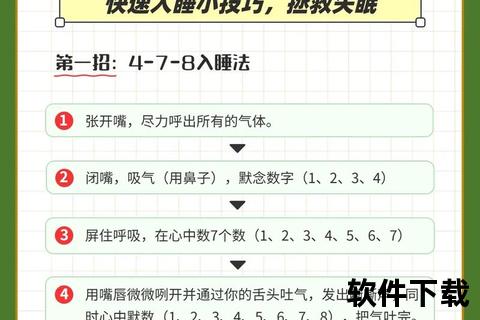

多轮对话:详细症状(如“凌晨3点易醒”),AI可针对性推荐呼吸训练法。

联合用药提醒:若已服用,输入药品名称可获取交互作用预警(如避免与酒精同服)。

四、安全性与用户评价

隐私保护:主流工具均通过ISO 27001认证,数据存储于境内服务器(如安诊儿依托浙江省卫健委云平台)。

用户反馈:

正向案例:用户“@失眠星人”通过蜗牛睡眠的睡眠周期提醒,3周内将入睡时间从2小时缩短至40分钟。

争议点:部分免费工具存在广告弹窗(如小睡眠的会员推广),建议关闭消息推送权限。

五、未来趋势与行业展望

1. 技术融合:VR助眠场景(如虚拟森林漫步)已进入测试阶段,预计2026年普及。

2. 政策规范:国家药监局正制定《数字疗法产品分类指南》,助眠类工具或将纳入二类医疗器械监管。

3. 个性化升级:基于基因检测的睡眠方案定制(如针对COMT基因突变者的褪黑素补充建议)或成新赛道。

助眠类工具的价值不仅在于改善睡眠,更在于帮助用户建立对健康的科学认知。无论是选择一款简单的白噪音应用,还是尝试AI驱动的诊疗系统,核心在于形成可持续的睡眠管理习惯。正如《睡眠革命》所强调:“优质睡眠不是天赋,而是可训练的技能。” 在数字化工具的辅助下,每个人都能找到属于自己的安眠之道。